CASE 書道本・書籍の買取実績

REASON 銀座書道具すみのあとが「書道本・書籍」を 高価買取できる理由

書道本・書籍・拓本の高価買取なら創業40年以上の銀座書道具すみのあとにお任せください。

書道関係の書道本・書籍・拓本は書道講座など書道家が書道の歴史を学ぶ書籍から書道家の手本帖など自身の書道の手習いとして購入する本もあります。書道関係の書道本・書籍・拓本は主に書道家の日々の研鑽、研究に使われることが殆どです。

銀座書道具すみのあとでは創業以来、1万点以上の書道具の鑑定、買取を行ってきた実績があります。

また、東京美術倶楽部の交換会に所属している古美術商であるため、リサイクルショップと違って高価な書道本・書籍・拓本の価値を見極めることができます。また、多くの顧客、業者と精通しており、国内・国外のオークションでの販売実績もあります。そのため、販売ルートも非常に多く、高価買取が可能となっております。ご自宅に眠っている価値の分からない書道本・書籍・拓本がございましたら、お気軽にご相談ください。

東京美術倶楽部交換会に所属

確かな価値を見極め高価買取

販売ルートが豊富

海外オークションや美術館とも取引があり

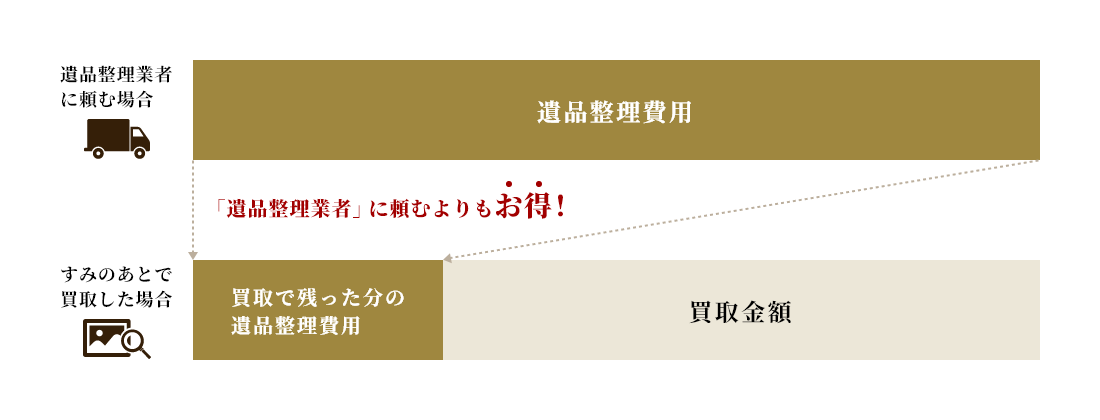

古美術商で賢い生前・遺品買取

価値あるものを見逃さず高価買取

骨董・古美術商が集まる銀座で40年以上

経験を活かした高価買取

東京美術倶楽部とは

「東京美術倶楽部」とは、日本で最も権威のある古美術品の交換会を実施している美術商の団体です。書道具をはじめとする古美術、骨董品それぞれの分野のエキスパートが所属し、入会には厳しい審査があり、一定の信用や実績を持つ美術商のみが加盟できる団体です。

このような書道本・書籍でもご相談ください

- 汚れやシミがある

- 作者不明

- 真贋が不明

- 日に焼けている

EXAMPLE 書道本・書籍 買取対象例

呉昌碩自用印集 40,000円

書品 35,000円

鍾鼎籀篆大観 60,000円

宋拓墨寶二種 70,000円

中国篆刻業刊 100,000円

二玄社原色法帖選 200,000円

封泥攻略 65,000円

明文徴明 20,000円

ARTIST 書道本・書籍 買取強化中の作家

POINT 書道本・書籍の高価買取ポイント

01書道の書籍(書道本)とは

書道は書籍、拓本、手本を自身の手習いとして研究するためにあるものですが拓本は厳密にいえば擦ってありますので書籍とは意味合いが違いますがここでは研究資料として同じカテゴリーで説明します。

02書籍の相場とは?

書道関係の拓本に関しては宋時代、明時代の原拓(碑石から直接擦った拓本)が高値で取引されており中には100万円を超える拓本もあります、多くの書道家の場合後代の拓本や現代に写された拓本を使っている場合が多く、その場合値段は安くなりますが若い拓本でも所持していた人間、博物館などにより値段も変わってきます。

03書道本、書籍、拓本を売るには?

書籍は当然ですが同じものが大量にありますのでよほどの内容でないと売却することが難しくなります。また編集者、限定版など内容によっては当時の値段で売れる書籍もあります。その場合やはりその道に精通した業者に選定してもらうことが肝要となります。同じように拓本も旧拓(清時代以前)、近拓(民国期以降)から現代の拓本までありますしこれを一度に整理することは大変難しい問題でもあります。

04書道の書籍は専門業者に

書道具買取専門すみのあとでは書道具の買取、査定を35年以上行っております。また書道家のお宅にお邪魔することも多々あるため書道本、書籍、拓本を見ればどのような方向性(漢字系、かな系、篆刻関係など)で書道をされていたかすぐにわかります。そういった中で書道家の方が大事にされてきた書籍、拓本を次世代の方につないでいきたく思います。ご自宅に眠っている価値の分からない書籍、拓本がありましたらお気軽にご相談ください。

VOICE お客様の声

書道具買取専門ならではの確かな鑑定力と高価買取で、

お客様から喜びのお声をいただいております。

HISTORY 書道本・書籍の歴史

01紀元前~7世紀

本の役割は他人に情報を伝えることがそもそもの役割です、かつては口伝で伝えられていた行為が歴史に史料として登場するのは紀元前3500年のメソポタミア文明ですが当時は紙がなかったので粘土板に刻まれていたようです。他にはインカ帝国のキープと呼ばれる縄の結び目で伝えたり、古代エジプト文明ではパピルスという植物にインクで書き込まれていたようです。その後紀元前1800年頃中国の殷時代に竹や木に刻まれたものが竹簡、木簡と呼ばれます。こういったものは歴史的資料として価値があり、書道史、古美術史、でも注目される分野ではあります。われわれが目にする紙は後漢時代の蔡倫が紙を発明した後になります。つまり中国では2世紀から本の原型があったということになりますがヨーロッパでは15世紀にグーテンベルクが活版印刷を発明するまでパピルスを原型とした羊皮紙が主流であったこと比べると中国を始めとしたアジア圏は紙の文化で世界中で先駆けとなっています。日本においては聖徳太子の法華経の注釈書が日本最古のものとされております。

028世紀~16世紀

しかしながらこの時代は現在の本、書籍とは違い巻物の形式が多く見やすいものではありませんでした。日本においては8世紀以降朱印帳などに代表されるような現在の本に近い「折本」というものが誕生しました。その後「和綴じ」と呼ばれる技法により「冊子」の形式ができあがり現在の本、書籍の形に近づきました。

安土桃山時代以降はイエズス会によって活版印刷機がもたらされ多くの辞典、宗教関係などがローマ字、日本語で印刷されます。

0317世紀~19世紀

江戸時代以降世の中が安定するにつれてそれまで寺社が本作りの担い手でしたが一般の職人も製作するようになり、辞典、版画、図録など一般の人が欲しがる内容の本が多くなります、それにつれて本も形式化され挿絵、目次などだんだん現在の書籍の形に近づき、多くの本屋が生まれ爆発的に和本が増えます。

0420現代世紀~現代

その後明治期以降西洋から流入した文化の影響を受けて和本も西洋風の様式に変わりハードジカバーの表紙やペーパーバックなどもあり本は爆発的に増えミリオンセラーなる言語まで発生しますが近年は出版も不況の波に押され減少傾向にあります。

TYPE 書道本・書籍の形式、種類

当然書道もそれだけ歴史がありますので、中国、日本は書道関係の書籍、本は世界でトップクラスといっていいでしょう。日本では7世紀に最古の和書が存在し平安時代には流麗な古筆、消息が多く残されていることから書の歴史は世界でもトップクラスですね。こういった古美術品を売却されたい方のご相談も杉並区で30年以上買取りの仕事をしてますのでよくいらっしゃいます。

そういった古美術品となった書の最大の役割を担うジャンルが書道です。書道関係の書籍、本を出版することは文化事業でもありますので、朝日新聞、読売新聞などの大手新聞社から三省堂、二玄社、などの大手企業や書道を文化事業として守ろうとした書道家たちが書道関係の本、書籍を数多く出版し続けます。例えば書道を始めるにあたって書道家が参考にする書道講座にしても毎日新聞社、雄山閣、西川寧が編纂した二玄社、日本書道協会など数多くの出版社が発行しています。他にもユーキャンなどの通信講座も数えれば書道講座だけでもどこの出版社のものを買えばいいかわからないくらいです。それだけ書道の書籍、本関係は当時の日本社会の経済力の原動になっていたかもしれません。

書道具買取専門すみのあとでは書籍関係の買取を強化しております、ご自宅に眠っている価値のわからない書籍、拓本がありましたお気軽にご相談ください。

FAQ 書道本・書籍に関する よくある質問

出張に料金はかかりますか?

全国どこへでも出張査定は無料です。

汚れている書籍はきれいにしたほうがいいですか?

書籍に限らず査定するものが高額な場合素人が無理に掃除をすると価値がさがる時があります。そのまま査定にお出しください。

高額な書籍はどういうものですか?

限定版で出版された書籍は当時も高名な書道家が編集していることもあり内容も良く高額で査定される場合があります。

また現在人気の書道家を扱った内容であれば査定額も期待できます。

PREPARE ご準備いただくもの

買取の際、ご希望のお品物とご本人様が確認できる書類のご準備をお願いします。下記いずれか1つご用意いただければ大丈夫です。買取対象外のものは査定できない可能性がございますのでご注意ください。

ご本人確認書類

国民健康保険証

2020年2月4日以降に発行されたパスポートは、身分証明書としては認められなくなりました。

在留カードは、令和3年10月1日より消費税法改正に伴い、本人確認書類としてご利用いただけなくなりました。

200万円を超えるお取引の際は健康保険証に加え、発行日から3ヶ月以内の公共料金領収書(請求書)又は住民票が必要です。

18歳未満のお客様の場合は買取いたしません。

18歳・19歳のお客様の場合、同意書又は委任状が必要になります。

第三者から依頼を受けて売却する際に200万円を超える取引の場合は、ご本人様確認の書類に加えて委任状が必要になります。

COLUMN すみのあと書道具コラム

書道具や買取に関する情報をお届けしています。