2025.11.28

硯の魅力と価値を徹底解説|高価買取につながるポイントとは」

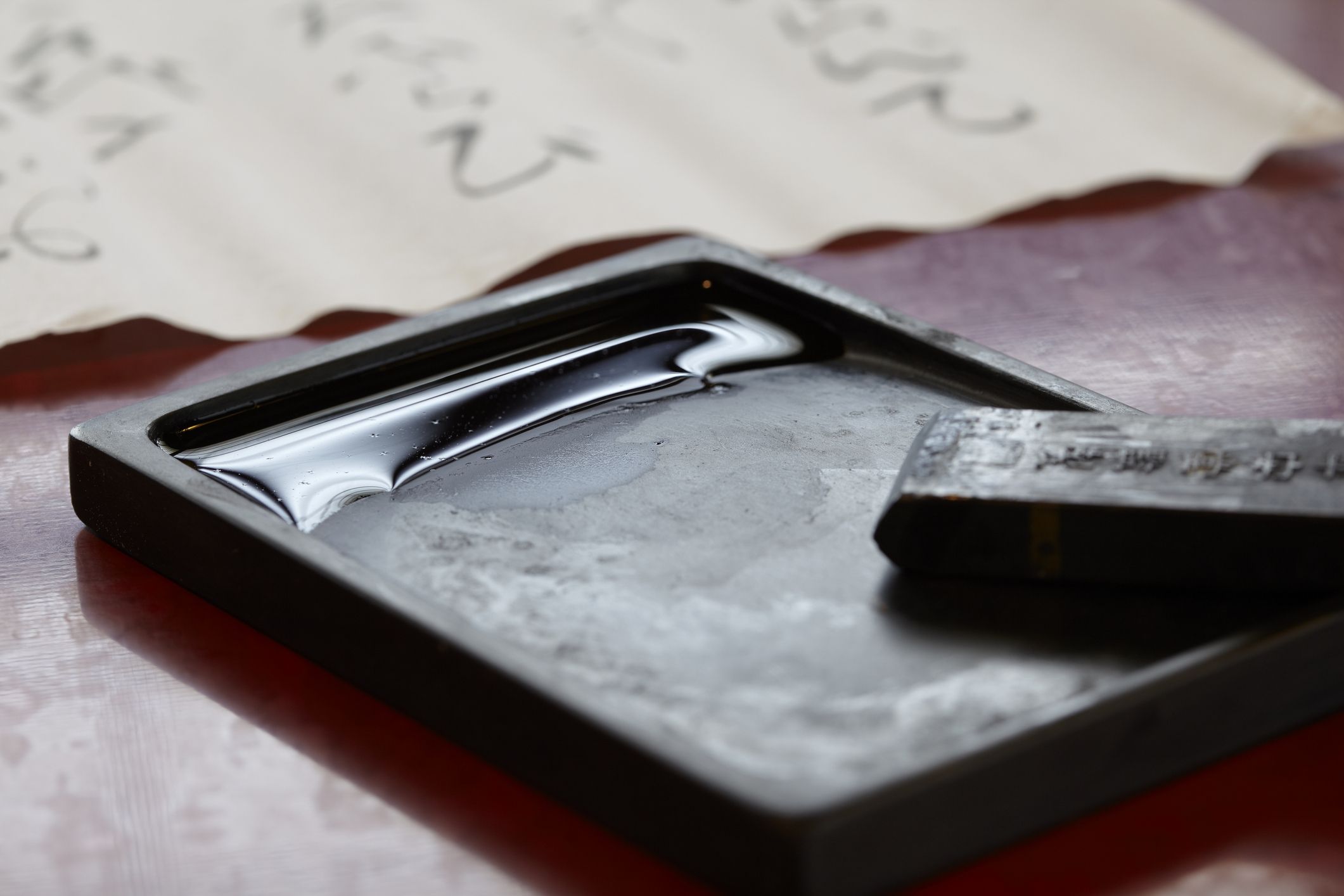

硯(すずり)は、書道具の中でも特別な存在として長い歴史を歩んできた道具です。墨を磨り、筆に生命を吹き込むための基盤となる硯は、単なる道具という枠を超え、芸術品としての価値をも併せ持ちます。端渓硯や歙州硯といった中国の名硯はもちろん、赤間硯・雨畑硯・那智黒硯など日本各地で生まれた国産硯にも、それぞれの石質・彫り・風合いが存在し、一つとして同じものはありません。書家は硯の石質によって墨色が変わることを熟知しており、「良い硯は書を深める」とまで語られるほど、書の世界における重要性は計り知れないものがあります。

こうした背景から、硯は現代の買取市場においても高い評価を受けています。とくに中国骨董ブームの影響により、端渓硯をはじめとした唐物硯は国内外で人気が高まり、希少な老坑や水巌といった名坑の硯は驚くほど高額で取引されることも珍しくありません。また、日本国内の古硯や名工が手がけた作品も需要が高く、保存状態が良いものや箱書・銘が確認できるものは査定で大きくプラス評価となります。遺品整理や蔵整理で見つかった硯が思いがけず高値になるケースも多く、硯が「隠れた価値を持つ書道具」として広く認知されつつあります。

しかし、硯の価値は一般の方には判断が難しいのが実情です。石質の見極め、産地ごとの特徴、彫刻の質、時代背景、銘文、付属品の有無など、専門的な知識が求められます。そのため、硯を手放す際は、書道具の査定に精通した買取専門店へ依頼することが最も重要です。適切な知識をもつ鑑定士であれば、硯のポテンシャルを正しく見抜き、価値を最大限に評価してくれます。また、複数の硯や墨・筆など書道具一式をまとめて査定に出すことで、総合的な価値が高まり高額買取につながる場合もあります。

本記事では、硯の魅力や歴史、代表的な産地、価値の見極め方、そして高く売るためのポイントまで、買取に役立つ情報を分かりやすく解説していきます。大切に使われてきた硯を適切に評価し、納得のいく形で手放すためにも、まずは硯の本質的な魅力や買取市場の動向を理解しておくことが大切です。硯の売却を検討している方、書道具の整理を考えている方はぜひ参考にしてください。

目次

- 硯の魅力

- 🔵 まとめ ― 硯とは「自然・歴史・芸術・精神」が融合した特別な道具

- 硯の種類別解説

- ■1.中国の名硯の種類

- ■2.日本の硯の種類

- ■3.素材別の硯の種類

- ■4.造形による分類

- ■5.時代による分類

- ■6.用途別の種類

- ■7.硯の種類別「価値の見極め方」

- 🔵 まとめ

- 硯を高く売るポイント

- ■1.硯の価値は何で決まる? まずは評価基準を理解する

- ■2.硯を高く売るための「具体的な準備」

- ■3.硯の種類別「高価買取のポイント」

- ■4.硯を高く売るための「業者選び」が最重要

- ■5.硯を売るベストタイミング

- ■6.硯を売る前に絶対知っておきたい注意点

- ■7.「査定額を最大化する」もっとも重要な考え方

- ■8.まとめ ― 硯は「正しい知識」と「良い業者」があれば高価買取が可能

硯の魅力

硯(すずり)は、書の世界を支える最も根源的な道具でありながら、同時に高い芸術性と精神性を備えた奥深い存在です。墨を磨るための器具という、非常にシンプルな目的を持ちながら、そこに至るまでの歴史・石質・彫刻・産地・文化的背景は驚くほど豊かで、多くの書家や愛好家を魅了してきました。硯は単なる文房具ではなく、「石の芸術品」と呼ぶにふさわしい美を宿し、希少性と実用性の双方を兼ね備えた文化資産です。本稿では、硯が長い歴史の中でどのように発展し、人々を惹きつけてきたのか、その魅力を多角的に掘り下げていきます。

■1.硯の源流と歴史に宿る魅力

硯の歴史は古く、中国の漢代にはすでに使用が確認されています。墨と筆が登場した瞬間から硯は必然的に生まれ、書の文化を支えてきました。特に中国では、文人文化の象徴として硯が文学や書道の中心に置かれ、「良硯が良書を生む」とまで語られました。

唐代になると硯の造形や工芸技術は飛躍的に向上し、端渓硯・歙州硯・澄泥硯・洮河緑石硯といった名硯が生まれます。これらは産地ごとに異なる石質を持ち、墨の磨り心地や墨色の伸びに大きな差が出るため、文人たちは好みに合わせて自分だけの硯を選びました。この「文人の美意識を反映する道具」としての立ち位置が、硯に文化的価値を与えています。

日本にも奈良時代に中国文化とともに硯が伝来し、国産硯の歴史が始まりました。平安時代には「和様硯」が登場し、国産の赤間石・那智黒石・雨畑石などが書の場で広く用いられます。鎌倉〜室町期には書道の形式が確立され、硯の需要が増加。江戸時代には武士・商人・学者が書を嗜むようになり、硯のデザインや彫刻の表現も多様化していきました。

このように、硯は歴史や人物、文化的背景と深く密接に結びついた存在であり、「使われてきた時代を想像できる」点が大きな魅力です。単に石の塊ではなく、千年以上にわたり書の美を支え、人々の思想や生活に寄り添ってきた道具である点に価値が宿るのです。

■2.石質そのものが持つ魅力 ― 大自然が生んだ芸術品

硯の最大の魅力は、「自然石そのものが芸術性を持っている」点にあります。硯は人工的に作られた硬度ではなく、地層・水脈・鉄分・長い年月の堆積が生んだ自然の造形です。

●端渓硯に見る石質の美

中国広東省の端渓の石は、世界的に最も評価されています。老坑・坑仔岩・緑端・麻仔坑など産地の細分化が進んでおり、それぞれに独特の紋様(氷紋・魚脳凍・眉子・金線)が現れます。これらは人工的に作れるものではなく、自然が長い時間をかけて生んだ奇跡的な文様として珍重されます。

●日本の石の豊かさ

日本の硯石も非常に質が高く、多様な表情を持っています。

-

赤間硯(山口県)…吸水性があり、墨の発色が良い

-

雨畑硯(山梨県)…石目が細かく美しい

-

那智黒硯(和歌山県)…黒の輝きと滑らかな磨墨面

-

玄昌石硯(宮城県)…薄緑色の透明感ある光沢

同じ産地の石でも採掘時期や層によって色味・硬度・墨あたりが異なり、まさに「自然が生んだ宝石」といえます。

石の個体差が大きいため、まったく同じ硯は存在せず、「世界にひとつだけ」という希少性が硯の価値を高めます。

■3.書を支える道具としての魅力 ― 書き味・墨色への影響

硯の最も根本的な魅力は、「墨色・書き味に劇的な違いが出る」という点です。

硯は墨を磨るための道具ですが、石質の硬さや粒子の細かさによって墨の溶け方が変わり、結果として作品の質に直結します。

●粒子が細かい硯は、墨色が深く伸びが良い

良質の硯では、墨が細かく均一に溶けるため、

-

墨色が濃く深い

-

伸びが良く、線が滑らかに出る

-

にじみやかすれが生きる

といった特徴が現れます。

逆に、硬すぎる硯や粒子が粗い硯では墨がうまく溶けず、線が荒れてしまうことがあります。

●書家が硯にこだわる理由

書道は五感で楽しむ芸術です。

-

墨を磨るときの音

-

石面の抵抗感

-

水の走り方

-

墨の香り

硯は書家の精神を整える「修養の道具」であり、単なる実用品ではありません。書に向き合う「儀式性」を支える存在として、愛着が生まれるのです。

■4.彫刻芸術としての魅力 ― 工芸品としての美

硯は石を彫り、形を整えて作られますが、技巧が凝らされた作品は工芸品としても高い評価を受けます。

●古硯に見る彫刻美

中国の古い端渓硯には龍や鳳凰、花鳥、山水などの精密な彫刻が施され、まるで石そのものが絵画のように表現されています。

●日本の硯職人の技

日本の硯匠も、伝統技術を駆使して美しい造形を生み出します。

-

墨池の丸み

-

墨堂の深さ

-

渦巻き状の文様

-

隅に施される透かし彫り

これらはすべて書き味を損なわないよう計算されています。

「使える芸術」としての硯は、実用品と鑑賞品の境界を曖昧にし、人々を魅了してきました。

■5.時代・使用者の物語が宿る魅力

硯は長い時間をかけて育つ道具です。使われるほど墨が馴染み、石面は磨かれ、独特の風合いが生まれます。

●硯には「歴史」が刻まれている

古硯の中には、

-

有名書家が愛用した硯

-

代々受け継がれてきた家宝の硯

-

時代を超えて残った寺院の硯

などがあり、背景に物語が宿っています。

こうしたストーリー性は、現代の美術愛好家やコレクターにとって重要な価値となります。

●銘や箱書が価値を高める

著名な硯匠や書家の銘、箱書、付属品は、歴史的証拠として評価されます。

鑑定においても非常に大切なポイントであり、硯に「文化的証明書」を与えるような存在です。

■6.コレクション性と希少性の魅力

硯はコレクターの間で非常に人気の高いジャンルです。その理由は、

-

まったく同じ石が存在しない一点物

-

良質な石が枯渇しつつある希少性

-

産地・時代・職人の違いによる多様性

-

実用も鑑賞も両立できる

といった特性にあります。

特に中国の端渓硯は採掘が制限され、老坑などの名坑はすでに閉山しているため、市場価値は今後も上がり続けると考えられています。

日本の雨畑石も資源枯渇が進んでおり、「現在では作れない硯」が増加。これがコレクション価値の高まりにつながっています。

■7.精神文化としての魅力 ― 心を整える道具

硯は使用者の精神状態にも影響します。書道の時間は瞑想に近く、墨を磨る行為には心を整える効果があると言われています。

-

墨の香り

-

石を撫でる感覚

-

一滴の水に広がる墨の動き

これらは雑念を払い、内省の時間を生み出します。

硯そのものが「静寂の象徴」として、精神文化を体現しているとも言えます。

■8.美術市場・買取市場での魅力

現代では、硯は国内外の美術市場で高く評価されています。

特に以下の硯は人気があります。

-

端渓硯(老坑・眉子・魚脳凍など)

-

歙州硯(羅紋・金星が美しいもの)

-

赤間硯(伝統工芸士作品)

-

雨畑硯(細密で均一な石質)

-

有名書家愛用の古硯

近年は中国の骨董ブームもあり、唐物硯は国内外で高騰。日本の古硯も書道具市場の活況により、価値が見直されています。

硯は小さく保管しやすく、劣化が少ないため、「長い時間価値を保つ美術品」として投資対象にもなってきています。

🔵 まとめ ― 硯とは「自然・歴史・芸術・精神」が融合した特別な道具

硯は、

-

自然が生んだ唯一無二の石の美

-

文化と歴史を宿す深い背景

-

書を支える実用性

-

彫刻工芸としての芸術性

-

使い込むほど育つ風合い

-

コレクションとしての希少性

-

精神性を感じられる道具としての価値

これらすべてを同時に満たす、極めて稀有な存在です。

「石そのものの美」と「書を生む力」を兼ね備えた硯は、使う人の手で完成する芸術品と言えます。

市場価値・工芸的価値・文化的価値の三拍子が揃う硯は、今後も多くの人を魅了し続けることでしょう。

硯の種類別解説

硯(すずり)は、書道に欠かせない文房四宝の一つとして長い歴史を持ち、その種類は産地・素材・造形・時代によって多種多様です。同じ「硯石」から作られたものでも、石質の差異は書き味や墨色、使い心地に大きな影響を与えるため、硯の種類を理解することは書道の技術向上だけでなく、骨董品としての価値判断にも極めて重要です。また、硯は自然素材を用いているため、一つとして同じものは存在せず、希少性と鑑賞性を兼ね備えています。本稿では、硯の主要な種類を体系的に整理し、それぞれの特徴や魅力、歴史的背景、評価ポイントまで深く掘り下げて解説します。

■1.中国の名硯の種類

中国は硯の本場であり、特に唐代以降は各地で優れた硯石が採掘され、文人文化の隆盛とともに多様な硯が生まれました。その中でも「中国四大名硯」は世界的に高い評価を受けています。

◎(1)端渓硯(たんけいけん / Duan inkstone)

世界最高峰の硯として知られ、中国硯の代表格です。

●産地

広東省肇慶市端渓一帯。

●石質の特徴

-

粒子が極めて細かく、墨の伸びが非常に良い

-

適度な硬度があり、磨墨面の耐久性に優れる

-

吸水性がほぼなく、墨の変質が少ない

-

氷紋・眉子・魚脳凍・金線など多様な文様が現れる

●代表的な坑(採掘場所)

端渓硯は坑(石層)によって価値が大きく異なります。

-

老坑(ろうこう)…最も評価が高く希少。墨色の深さは別格。

-

坑仔岩(こうしがん)…硬度が高く上質。

-

麻仔坑(ましがん)…文様が華やか。

-

緑端(りょくたん)…緑色の石質が人気。

●価値のポイント

端渓硯は文様の美しさ・石質の質・彫刻の緻密さで評価されます。特に古端渓、老坑石は市場で高額取引され、骨董市場でも人気が高い種類です。

◎(2)歙州硯(きゅうしゅうけん / She inkstone)

端渓と並ぶ名硯で、安徽省黄山の歙県が産地です。

●特徴

-

黒紫色の落ち着いた色味

-

金星・銀星・羅紋(らもん)などの美しい文様

-

しっとりした墨当たりで書きやすい

●種類

-

金星歙州…金色の斑点が浮かぶ非常に人気の高い種類

-

銀星歙州…銀の粒子がきらめく気品のある美しさ

-

羅紋歙州…波紋状の美しい層状模様が特徴

●評価

端渓に次ぐ人気で、中国骨董ブームにより価値が上昇中。

◎(3)澄泥硯(ちょうでいけん)

粘土を焼いて作る珍しい「陶硯」。唐代・宋代の澄泥硯は非常に希少。

●特徴

-

柔らかく細かな磨墨感

-

乾燥によるヒビが出やすい

-

色味が多様(紫泥・黄泥・緑泥など)

●評価

古澄泥硯は極めて高価で、現代作は鑑賞用として人気。

◎(4)洮河緑石硯(とうがりょくせきけん)

甘粛省の洮河流域から採れる緑色の美しい石。

●特徴

-

青緑色の鮮やかな石色

-

硬度が高く耐久性に優れる

-

文人画家に人気があった

●評価

明・清の洮河石は希少で高額。

■2.日本の硯の種類

日本では奈良時代以降、各地で硯石が採取され、独自の書文化とともに国産硯が発展しました。国内の硯は石質が非常に優れ、中国硯に劣らぬ評価を世界的に受けています。

◎(1)赤間硯(あかまけん / 山口県)

最も歴史ある国産硯の一つで、平安期から産地として知られる。

●特徴

-

吸水性があり、墨の発色が良い

-

赤褐色から黒まで多彩な色幅

-

石質が滑らかで初心者から書家まで人気

●評価

著名な硯匠の作品は高額になりやすい。書き味の良さから愛用者が多い。

◎(2)雨畑硯(あまはたけん / 山梨県)

産地は山梨県南巨摩郡。日本三大名硯のひとつ。

●特徴

-

黒色で細かい石目が美しい

-

ほどよい硬度があり耐久性に優れる

-

墨の伸びが良く書道家の評価が高い

●評価

資源枯渇が進んでおり、今後さらに希少価値が高まると予測される。

◎(3)那智黒硯(なちぐろけん / 和歌山県)

和歌山の那智黒石を原料とした国民的な硯。

●特徴

-

深い黒と艶のある光沢

-

硬度がやや高く磨墨が滑らか

-

小学生用から高級品まで幅広い

●評価

実用品としての人気が高く、サイズや造形で価値が分かれる。

◎(4)龍渓硯(りゅうけいけん / 宮城県・玄昌石)

玄昌石(げんしょうせき)を使った硯。

●特徴

-

緑がかった黒の美しい色

-

層理構造で薄く割れる性質がある

-

軽量で使いやすい

◎(5)豊後青石硯(ぶんごあおいしけん / 大分県)

大分県で採れる青色を帯びた美石。

●特徴

-

青緑の独特の色合い

-

柔らかい石質で墨が滑らかに磨れる

-

芸術性の高い硯が多い

◎(6)宇治黄石硯(うじおうせきけん / 京都)

希少な黄色がかった硯石。

●特徴

-

黄色の暖かい石色

-

軟らかい石質で優しい磨墨感

-

古硯は非常に希少

■3.素材別の硯の種類

硯は素材によって使い心地や価値が大きく変わります。

◎(1)石硯(せきけん)

最も一般的で、硯といえば石硯を指します。

●特徴

-

長寿命で劣化しにくい

-

石質による個性が最も強い

-

鑑賞性も高い

名硯の多くが石硯であり、もっとも評価されるジャンルです。

◎(2)陶硯(とうけん)

粘土を焼いて作る硯。澄泥硯が代表。

●特徴

-

石にはない独特の磨墨感

-

色のバリエーションが豊富

-

割れやすく保存に注意が必要

◎(3)木硯(もくけん)

木材に漆や油を染み込ませて固めたもの。

●特徴

-

非常に軽い

-

実用より鑑賞・趣味性が高い

-

古い木硯は希少価値が高め

◎(4)金属硯

鉄や銅を用いた珍しい硯。

●特徴

-

硬く摩耗しにくい

-

書き味は石硯と異なる独特の感触

-

古い鉄硯は収集家に人気

■4.造形による分類

硯は形状や彫刻によっても分類できます。

◎(1)舟形硯

舟を模した形。中国・日本双方で人気。

◎(2)方形硯

もっとも標準的で実用的な形。

◎(3)円形硯

丸い造形で鑑賞性が高い。

◎(4)文様彫刻硯

龍・鳳凰・花鳥・山水などの彫刻を施したもの。

◎(5)透かし彫り硯

彫刻技術の高さが問われる高級品。

■5.時代による分類

硯の価値は時代によって大きく左右されます。

◎(1)古硯

明清時代や江戸〜明治の硯が含まれる。

●特徴

-

使い込まれた磨墨痕が美しい

-

銘がある場合は特に高価

-

石質が育っている(磨りやすい)

◎(2)近代硯(明治〜昭和)

名工の作品が多い。

●特徴

-

彫刻技術が発達

-

個性豊かな造形

-

コレクター市場で人気上昇中

◎(3)現代硯

現代の硯匠や工房による作品。

●特徴

-

技術の高さは古硯に劣らない

-

価格は適正で入手しやすい

-

作家性が重視される

■6.用途別の種類

硯は用途に応じて大きさや形が変わります。

◎(1)実用硯

書家・学生が日常的に使用する硯。

●特徴

-

硬度・磨墨性が重視

-

形状はシンプル

-

市場価格は幅広い

◎(2)携帯用硯(旅硯)

旅先で使える小型硯。

●特徴

-

小型で軽量

-

木箱に収められた携帯用セットが人気

◎(3)観賞硯(古硯)

鑑賞を目的とした硯。

●特徴

-

彫刻や石質の美が重視

-

書き味より造形美で評価

■7.硯の種類別「価値の見極め方」

最後に、鑑定や売買の際に重要となるポイントをまとめます。

◎(1)石質(最重要)

-

粒子の細かさ

-

適度な硬度

-

文様の美しさ

-

色の深み

-

吸水性の有無

石質が硯の価値を最も左右する要素です。

◎(2)産地

端渓・歙州・雨畑など、産地ごとに相場が異なり、希少産地ほど価値が高い。

◎(3)造形・彫刻

-

彫りの深さ

-

線の美しさ

-

施された文様の意味

技術の高さは評価を大きく左右します。

◎(4)時代

古硯・明清期・幕末〜明治など、時代が古いほど価値が高まりやすい。

◎(5)使用状態

-

割れ・欠けの有無

-

墨溜まりの磨耗

-

石面の荒れ

保存状態が良いほど評価が上がります。

◎(6)銘・箱書

著名硯匠、書家などの銘や箱書は強い価値を持つ。

🔵 まとめ

硯は、

-

石の種類

-

産地

-

作家

-

文様

-

造形

-

用途

-

時代的背景

これらが複雑に絡み合って価値を形成します。

硯の種類を深く理解することで、書道の魅力をより味わえるだけでなく、骨董品・美術品としての価値判断にも大いに役立ちます。

硯を高く売るポイント

硯(すずり)は書道具の中でも特に価値が安定しており、実用性と芸術性、さらに歴史的価値を兼ね備えた文化財です。近年は中国骨董市場の活況や国内の書道需要の高まりにより、硯の買取価格は上昇傾向にあります。特に端渓硯・歙州硯・雨畑硯・赤間硯といった名産地の硯や、著名作家の作品、古い時代の古硯などは、以前より高い評価を受けています。しかし、硯の価値は一般の方には判断が難しく、ただ売るだけでは本来の価値を発揮できない可能性があります。そこで本稿では、硯を少しでも高く売るための実践的なポイントを、SEOを意識しつつわかりやすく解説します。硯の買取を検討している方、遺品整理・コレクション整理をしている方はぜひ参考にしてください。

■1.硯の価値は何で決まる? まずは評価基準を理解する

硯を高く売るためには、まず「硯の価値が何で決まるのか」を理解することが重要です。買取額は以下の要素によって総合的に判断されます。

◎(1)石質(最重要項目)

硯の価値を最も左右するのは石質です。

●評価される石質の特徴

-

粒子が非常に細かい

-

硬度が適度で、磨墨しやすい

-

色が深く美しい

-

氷紋・眉子・金線などの希少な文様がある

-

吸水性が低く墨色が安定する

特に端渓硯の老坑や歙州硯の羅紋などは、石質そのものが芸術品として評価され高額になります。

◎(2)産地

硯の産地は価値に直結します。

●高価な産地の例

-

端渓硯(中国)

-

歙州硯(中国)

-

雨畑硯(山梨県)

-

赤間硯(山口県)

-

那智黒硯(和歌山県)

特に端渓硯は中国市場の影響で価格が上昇傾向にあり、産地・坑位の特定は査定額に大きく響きます。

◎(3)作家(硯匠)・銘

著名作家や伝統工芸士の作品は高価な査定が期待できます。

●評価される作家・銘の例

-

中国の古硯匠による作品

-

赤間硯・雨畑硯の伝統工芸士

-

江戸〜明治の古硯に見られる箱書き

-

有名書家の愛蔵品で銘があるもの

作家名・箱書は価値を裏付ける重要な証拠となるため、必ず査定時に提示しましょう。

◎(4)状態(保存状態)

硯は石素材とはいえ、状態の悪化は査定に影響します。

●減点ポイントとなる状態

-

角の欠け

-

割れ

-

墨堂・墨池の深い傷

-

水盤の欠損

-

極端な磨耗

保存状態が良いものは評価が上がり、特に古硯の場合は「適度に育った磨墨面」が美点になります。

◎(5)付属品(箱書・共箱・由来)

高級硯には必ず付属品があり、これが価値を大きく左右します。

●価値が上がる付属品

-

作家の共箱

-

書家の箱書

-

由来書・鑑定書

-

ケース・袋

共箱や箱書は硯の正統性を証明する重要な要素です。

■2.硯を高く売るための「具体的な準備」

硯の価値を最大限に高めるには、査定前の準備が重要です。

◎(1)汚れは簡単に落とす(磨り跡は消さない)

硯を綺麗にしようとしてゴシゴシ洗うのはNGです。

●やるべきこと

-

柔らかい布で軽く表面を拭く程度

-

水で軽く洗うのはOK(石質によっては注意)

●やってはいけないこと

-

洗剤の使用

-

ブラシで擦る

-

彫刻面に強い力を加える

-

目立つ磨耗を削ってしまう

磨り跡・艶は硯が「育っている証拠」であり、価値のある特徴です。

◎(2)付属品を必ず揃える

硯本体だけでなく、以下の付属品は査定額に大きく影響します。

●価値を上げる付属品

-

共箱

-

作者名の入った木箱

-

古い箱書

-

袋・黄布

-

由来書・鑑定書

付属品があるだけで査定額が2倍以上になることも珍しくありません。

◎(3)セットで査定する(書道具一式)

硯単体よりも、墨、筆、水滴、硯箱などと「書道具一式」で売る方が総額が高くなる傾向にあります。

書道具を集めているコレクターはセット購入を好むため、需要が高まるためです。

◎(4)写真撮影のポイント(オンライン査定用)

オンライン査定では写真の質が査定額に影響します。

●撮るべき箇所

-

全体

-

裏側

-

側面

-

墨池・墨堂

-

彫刻部分

-

文様のアップ

-

箱書

明るい場所で影を減らし、なるべく正確に撮影しましょう。

■3.硯の種類別「高価買取のポイント」

ここでは、主要な硯の種類ごとの高く売るポイントを解説します。

◎(1)端渓硯を高く売る方法

端渓硯は現在最も高く売れる硯です。

●高評価されるポイント

-

老坑・坑仔岩などの名坑

-

氷紋・眉子などの文様

-

古端渓(明・清〜民国)

-

彫刻の美しさ

●対策

-

産地・年代・坑位を特定できれば高額査定

-

中国市場の動向に詳しい業者を選ぶ

端渓硯は偽物も多いため、鑑定に強い業者が必須です。

◎(2)歙州硯を高く売る方法

歙州硯は金星・銀星・羅紋の美しさが命です。

●高評価ポイント

-

羅紋の模様が大きく明瞭

-

金星が多く整っている

-

彫刻が細やか

-

篆書銘がある

◎(3)雨畑硯・赤間硯の高く売るポイント

日本の硯も非常に評価が高いです。

●注目ポイント

-

伝統工芸士作品

-

共箱の有無

-

造形の美しさ

-

保存状態

●特に高値になる条件

-

昭和の人気匠の作品

-

芸術性が高い観賞硯

-

未使用に近い状態

◎(4)古硯(江戸〜明治)

古硯は“時代と風格”が最重要です。

●高く売れる理由

-

歴史的価値

-

名家伝来品

-

希少性

-

黒光りする熟成された石面

■4.硯を高く売るための「業者選び」が最重要

硯は専門知識がないと正しい査定ができません。良い業者に出会えるかどうかで買取額は大きく変わります。

◎(1)書道具専門の業者を選ぶ

総合リサイクル店や質屋では硯の価値を見抜けないことがあります。

硯に詳しい鑑定士がいる業者を選びましょう。

◎(2)中国骨董に強い業者

端渓硯・歙州硯の査定には中国の市場価格の理解が不可欠。

●理由

-

中国本土のコレクターは端渓硯を高額で買う

-

日本の市場より高く売れることが多い

-

ニセモノが多いため、中国硯に精通した鑑定力が必要

中国書画・書道具に強い店は硯の買取価格も高い傾向があります。

◎(3)ネット査定・出張査定に対応している

重い硯や大量の書道具がある場合は出張査定が便利。

ネット査定で事前に相場が分かる業者は安心です。

◎(4)複数査定を取る(相見積もり)

硯の価格は業者ごとに差が出やすい分野です。

3〜5社の査定を比較することで適正価格が見えます。

■5.硯を売るベストタイミング

硯には「値動き」と「需要の波」があります。

◎(1)中国市場が強い時期

中国の富裕層の動向は端渓硯の相場に直結します。

ニュースで中国株・不動産が好調なときは、硯の買取額も上がる傾向があります。

◎(2)書道展・書道イベントの前後

書家の需要が増すため、市場が活発になります。

◎(3)書道教室の新学期シーズン

4〜5月、9〜10月は書道具の需要が増える時期。

■6.硯を売る前に絶対知っておきたい注意点

硯は壊れにくい道具ですが、売却前の扱いには注意が必要です。

◎(1)落とすと割れる(重量があるため危険)

硬度は高くても衝撃には弱いので慎重に扱うこと。

◎(2)直射日光は避ける

石質によっては変色する場合があります。

◎(3)乾燥しすぎに注意

割れにつながる可能性があるため、箱に入れて保管しましょう。

■7.「査定額を最大化する」もっとも重要な考え方

硯の価値は、

石質 × 産地 × 作家 × 状態 × 付属品 × 市場の需要

という複合的な要素で決まります。

つまり、以下のポイントを押さえると高く売れる可能性が大幅に上がります。

◎高価買取の7つの鉄則

-

石質の良い硯は必ず専門業者へ

-

箱書・共箱は絶対に捨てない

-

汚れは最小限に留める(磨り跡は価値)

-

書道具一式で査定に出す

-

中国硯は中国側の価値が分かる業者へ

-

古硯は歴史・由来を伝える

-

複数査定で最高値を見つける

この7つを意識することで、硯の本来の価値を最大限に引き出すことができます。

■8.まとめ ― 硯は「正しい知識」と「良い業者」があれば高価買取が可能

硯は、書道具の中でも特に価値が落ちにくい美術品です。

端渓硯・歙州硯をはじめ、日本の雨畑硯・赤間硯も市場で安定した需要があり、

古硯・著名作家作品・希少石の硯は思わぬ高額になるケースも少なくありません。

高価買取のためには、

-

石質

-

産地

-

作家名

-

状態

-

付属品

-

市場ニーズ

これらの評価基準を理解し、適切に準備をすることが重要です。

また、硯は専門性が極めて高いため、

「どの業者に依頼するか」

が最も大きな分岐点となります。

中国硯・日本硯に精通した鑑定士が在籍する買取店に依頼すれば、

硯本来の価値をしっかりと評価してもらえるでしょう。

大切な硯を手放すときは、ぜひ本稿で紹介したポイントを参考にして、

納得のできる査定結果を得てください。

硯の高価買取なら書道具買取専門すみのあとへ

書道具買取専門すみのあとでは全国出張買取、鑑定、査定はもちろん宅配買取や店頭買取も受け付けております。

宅配買取の場合、着払いで送っていただいてかまいませんが、送られる前に必ずお電話にて宅配買取を希望される旨をお伝えください。

お品物が届きましたら、一つ一つ丁寧に査定して金額をお知らせいたします。

査定金額にご納得いただければ、ご指定いただいた銀行口座にお振込みさせていただきます。

店頭買い取り(JR有楽町駅から徒歩5分)は予約制になりますのでお越しになる前にお電話を頂ければと思います。

リサイクルショップに売る前、処分される前にご自宅に眠っている価値のわからない硯、墨、筆、印材、和紙、唐紙、掛け軸、拓本、硯箱、水滴、筆架、書道作品(青山杉雨、西川寧、殿村藍田、上田桑鳩、井上有一、金澤翔子、小坂奇石、高木聖鶴等)などの書道具がありましたらお電話でもメール、ラインでもお気軽にご相談ください。

また遺品整理、生前整理、お引越し、蔵の整理なども行っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。

店舗 書道具買取専門「すみのあと」

電話 0120-410-314

住所 東京都中央区銀座1-5-7 アネックス福神ビル6F

営業時間 11時~16時

電話受付時間 9時~20時(営業時間と電話受付時間は異なりますのでお気を付けくだ

さい。

書道文化を未来へつなぐ架け橋として、大切な書道具ひとつひとつを丁寧に査定しております。書道具すみのあとは、近年、母体がリサイクルショップである骨董品買取業者も多くいる中、1985年創業から40年以上書道具・骨董品の買取・販売を行う古美術商です。作品の背景や、現在の価値なども含めて、丁寧にご説明し、ご納得いただけるような買取金額を提示させていただいております。

東京美術倶楽部 桃李会 集芳会 桃椀会 所属

丹下 健(Tange Ken)