1. 硯箱とは何か―起源と役割

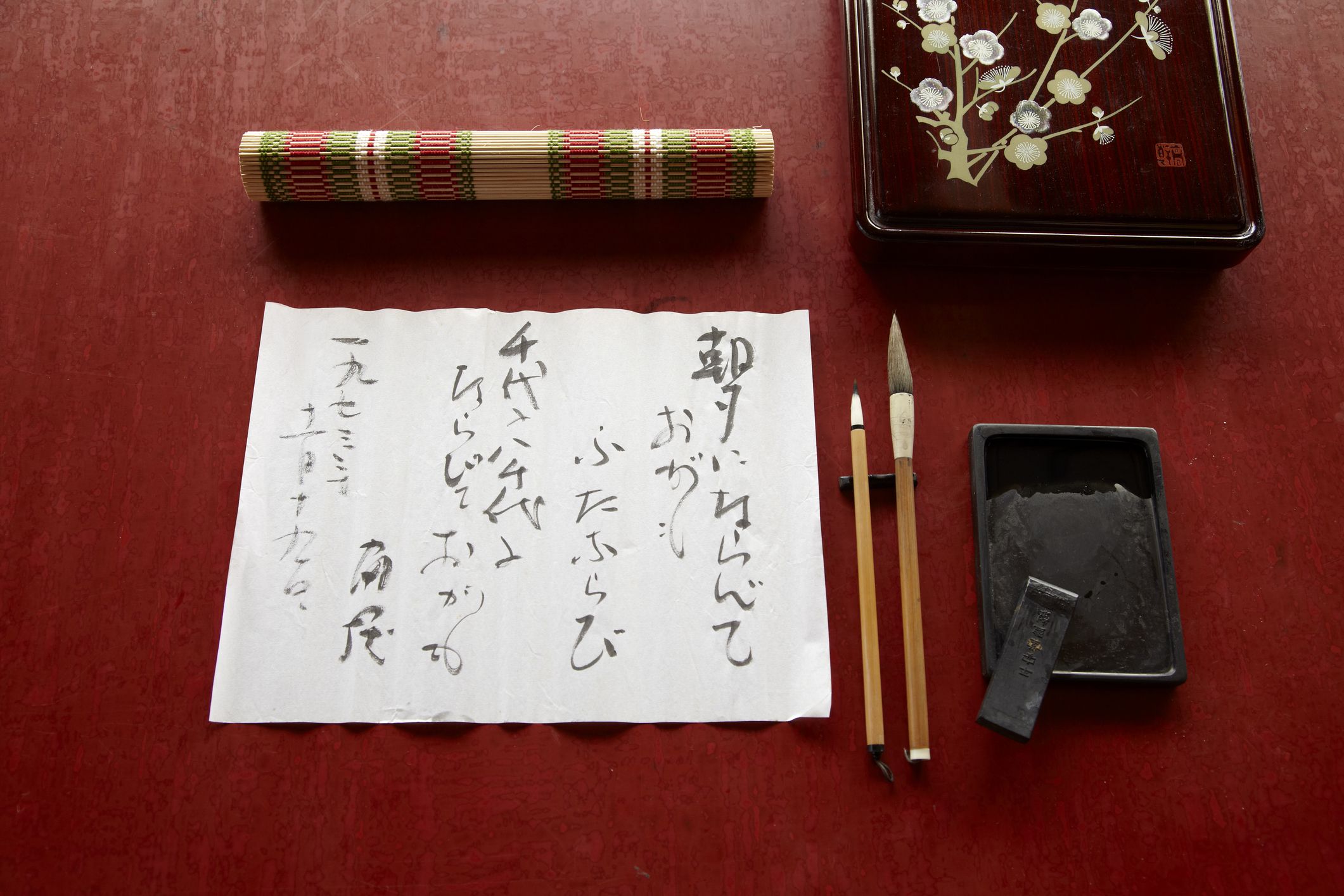

硯箱は、硯・墨・筆・水滴などの書道具を収納する箱の総称で、古くは平安時代の公家文化に端を発します。貴族が和歌や漢詩を書く際、文房具を美しく収め持ち運ぶために用いられました。室町時代以降は茶の湯文化や書院造の発展にともない、蒔絵や螺鈿などの高度な装飾を施した硯箱が宮廷・武家・町衆にまで広まり、単なる実用品を超えて美術工芸品として発展していきます。

硯箱は、使われる素材・形状・装飾技法・用途によって実に多様な種類があります。以下ではその代表的な分類を順に見ていきます。

2. 形状による分類

2-1 平硯箱(ひらすずりばこ)

最も一般的で、ふた付きの平たい長方形の箱。内部に硯・墨・筆を並べて収納します。蓋裏や外装には蒔絵・螺鈿・沈金・漆塗りなどの加飾が施され、平安時代から近世まで多くの名品が伝わります。

特徴

2-2 提げ硯箱(さげすずりばこ)

持ち運びを前提に、側面に取っ手や紐を付けた形状。野外での歌会や旅先での筆記に重宝されました。

特徴

2-3 文庫型・引出し付き硯箱

書簡や和歌の草稿なども一緒に保管するため、引き出しや棚を備えた大型タイプ。武家の文具収納や近世町家の書斎用として人気がありました。

3. 装飾技法による分類

硯箱の美術的価値を左右する最大のポイントが外装の装飾です。代表的な技法を挙げます。

3-1 蒔絵硯箱

漆面に金銀粉や色粉を撒いて絵や文様を描く日本独自の加飾技法。平安末期から江戸時代にかけて洗練を極め、高蒔絵・研出蒔絵・平蒔絵など多様な技法が展開。尾形光琳や本阿弥光悦などの名工による作品は特に高額取引されています。

3-2 螺鈿(らでん)硯箱

夜光貝や鮑の貝殻を薄く切り、漆地に埋め込んで文様を作る華やかな装飾。唐物や高麗漆器に影響を受け、日本では室町時代以降に発達しました。螺鈿は光沢と耐久性を持ち、夜の光で輝く姿が特に珍重されます。

3-3 沈金・彫漆硯箱

漆面を彫り、溝に金粉や色漆をすり込む沈金や、厚く塗り重ねた漆を彫り出す彫漆など、技巧を要する工法。加賀や輪島塗など、地域色豊かな作例があります。

3-4 蒔絵×螺鈿の複合技法

蒔絵と螺鈿を併用することで、絵画的で立体感のある意匠を実現。桃山時代や江戸初期の豪壮華麗な作品に多く見られます。

4. 材質による分類

4-1 木地漆塗り

最も一般的で、木目を生かした木地呂塗や朱漆塗など、多彩な仕上げが可能。軽く扱いやすい点も特徴です。

4-2 金属製硯箱

銅・真鍮・銀などを素材にしたもの。鍛金や象嵌で装飾され、唐物輸入品や宮廷向けの特注品が多い。重量感と耐久性を備えます。

4-3 竹・籐細工

軽量で通気性がよく、茶人や文人趣味の世界で愛用されました。竹籠や藤編みの上に漆を塗った「籐漆塗」なども見られます。

4-4 陶磁・ガラス製

稀少ですが、景徳鎮など中国陶磁の影響を受けた磁器製硯箱や、近代以降のガラス製硯箱も存在します。

5. 用途・目的による分類

5-1 書家・文人用

実用性を重視しつつも美的感覚を大切にしたもの。書家の個性を反映した一点ものも多く、愛用品としての来歴が評価ポイントとなります。

5-2 茶道・香道連携型

茶席での懐紙や香木とともに用いられる硯箱。茶道具や香道具と一体的にデザインされ、茶室や香席の演出に活かされます。

5-3 儀礼・贈答用

婚礼・出産・昇進などの祝い事に贈る「飾り硯箱」。外観重視で華やかに仕立てられ、箱書きや贈答記録が残るものは高い歴史的価値を持ちます。

6. 時代別の特色

-

平安〜鎌倉時代:貴族文化の象徴として金銀蒔絵が盛ん。シンプルながら品格の高い意匠。

-

室町〜桃山時代:唐物の影響を受け、螺鈿や豪壮な蒔絵が人気。茶人や公家に愛用される。

-

江戸時代:町人文化の隆盛で、日常使用と観賞用が分化。琳派や光琳風の意匠が多い。

-

明治以降:輸出漆器として西洋市場に向けた華やかなデザインも登場。近代作家による芸術作品も評価される。

7. コレクション・買取の視点

硯箱は形状・技法・材質・来歴が価値を決定します。

骨董市場では、光琳や本阿弥光悦作の国指定文化財級の硯箱はもちろん、無銘でも時代・技法・保存が良好なら高額査定されます。現代作家でも蒔絵の人間国宝など著名工芸家の作品は高く評価されます。

まとめ

硯箱は、平硯箱・提げ硯箱・文庫型などの形状、蒔絵・螺鈿・沈金などの装飾技法、木地漆塗・金属・竹・陶磁などの材質、そして用途や時代背景によって多彩なバリエーションを持つ美術工芸品です。書道家の実用品でありながら、日本の漆芸や文人文化の粋を映す小宇宙ともいえる存在であり、今日では骨董・美術品市場でも大きな注目を集めています。

硯箱を理解することは、日本の書道史や工芸史を知ることそのもの。買取やコレクションを考える際には、その多様な種類と価値をしっかり把握することが大切です。

東京美術倶楽部 桃李会 集芳会 桃椀会 所属

丹下 健(Tange Ken)