2025.07.28

和硯・中国硯の最新買取相場を徹底解説|高額査定のポイントとは?

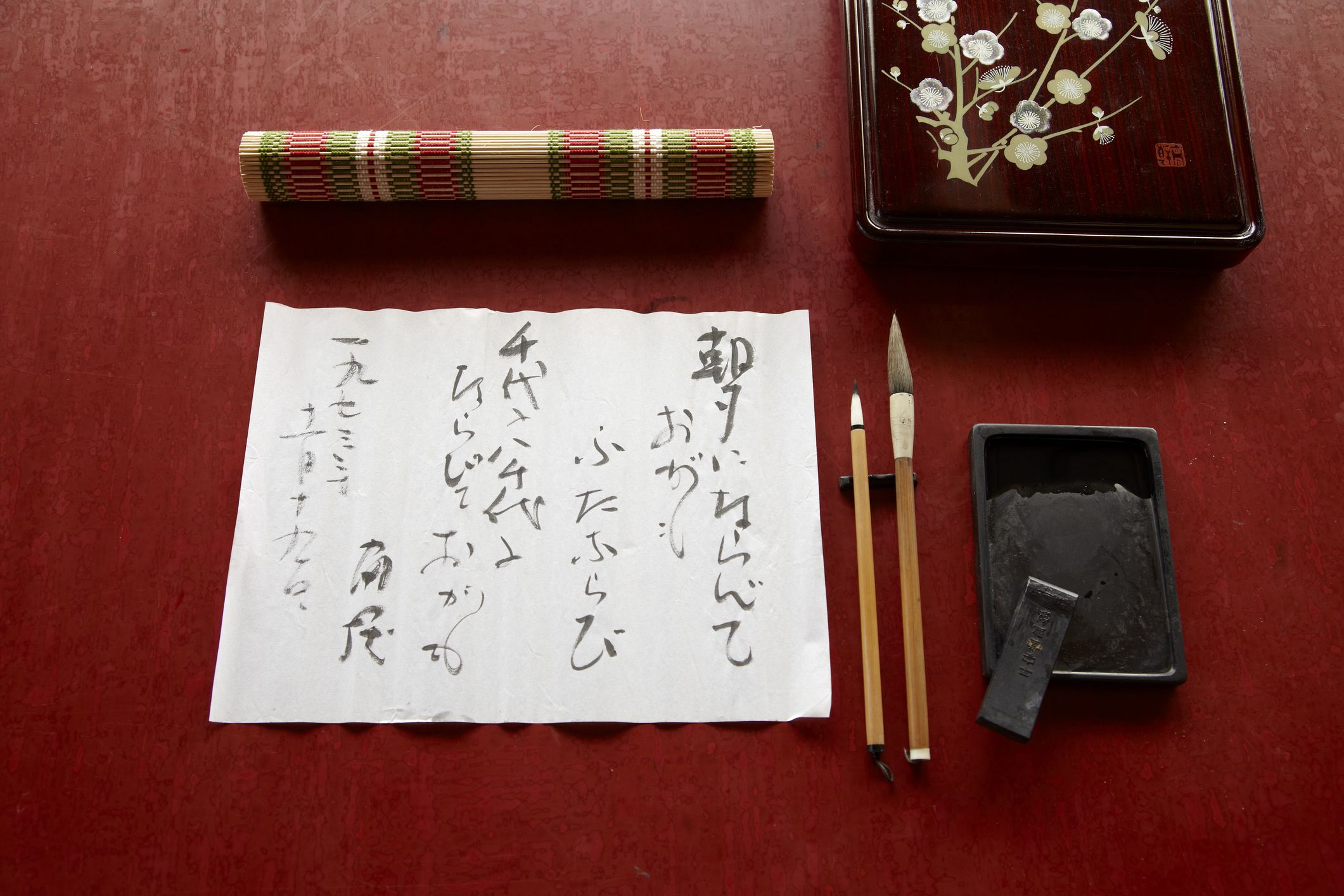

硯(すずり)は、古来より書道文化を支えてきた重要な道具であり、日本国内外で高い評価を受ける伝統工芸品の一つです。特に和硯(日本製の硯)と中国硯(中国製の硯)は、その歴史や製造技術、石材の違いなどから、それぞれ異なる魅力と価値を持っています。近年では、書道人口の減少や世代交代によって、長年大切に保管されてきた硯が市場に出回る機会が増えており、骨董品や収集品としての関心も高まっています。

和硯は、古くは奈良時代から使用されており、近代に至るまで熊野硯、赤間硯、那智黒硯などの名産地が知られています。和硯の魅力は、繊細な彫刻や装飾性の高さ、墨おりの滑らかさなどにあり、書家や愛好家にとっては実用性と美術的価値を兼ね備えた逸品として重宝されます。一方で、中国硯は唐代や宋代などの古硯を中心に極めて高い評価を受けるものも多く、端渓硯(たんけいけん)、歙州硯(きゅうしゅうけん)、洮河緑石硯(とうがりょくせきけん)など、名硯として世界中の収集家から注目を集めており買取相場も高いです。

買取相場は、硯の種類や産地、保存状態、時代、彫刻の有無、箱や付属品の有無などによって大きく変動します。一般的な和硯の場合、数千円から数万円の相場で取引されることが多く、有名作家の手による作品や共箱付きのもの、未使用品はさらに高額での買取が期待できます。一方、古い中国硯や希少な端渓硯などは、数十万円以上の価値がつくことも珍しくありません。特に名工による作硯や清朝以前の古硯には美術的・歴史的価値が認められ、高値で取引されるケースが多く見受けられます。

こうしたことから、ご自宅に眠る硯に思わぬ価値がある可能性もございます。遺品整理や書道教室の閉鎖、趣味の整理などで手放すことをお考えの際には、硯に精通した専門業者に査定を依頼することをおすすめいたします。単なる中古品として扱われるのではなく、文化的背景や市場価値を踏まえた適正な評価を受けることが、高価買取への第一歩となります。

目次

和硯と中国硯の違いについて

硯は、書道の必需品として古代から用いられてきた道具であり、墨を磨って文字や絵を描くために使用されます。特に日本と中国では、長い歴史と伝統を背景に、それぞれの文化に根ざした独自の硯が発展してきました。本稿では、和硯(日本の硯)と中国硯(中国の硯)について、その違いを歴史、素材、製法、形状、意匠、美術的価値、現代での評価など、複数の視点から比較し、両者の特性を明らかにしてまいります。

1. 歴史的背景の違い

中国硯の歴史

中国における硯の起源は非常に古く、漢代(紀元前206年〜紀元220年)には既に石硯の使用が確認されており、唐代(618年〜907年)以降になると文房四宝(筆・墨・紙・硯)の一つとして重視されるようになりました。特に唐・宋・明・清の各王朝においては、硯は文化人の嗜みとされ、皇帝や高官にも愛された重要な道具でした。

唐代には端渓硯(たんけいけん)や歙州硯(きゅうしゅうけん)などの銘硯が誕生し、宋代になるとその工芸性はさらに高まり、美術品としての価値が確立されます。清代には彫刻の技巧が最高潮に達し、儒教・道教・仏教的モチーフがふんだんに施された豪華な硯も多く製作されました。

和硯の歴史

一方、日本では奈良時代(8世紀頃)に中国から書道文化が伝来するとともに、硯の使用も始まりました。当初は中国からの輸入品が主流でしたが、平安時代中期以降、日本国内でも硯の製作が始まり、鎌倉〜室町時代には各地で和硯の産地が形成されます。江戸時代には識字率の上昇とともに書道文化が庶民にも広まり、硯の需要も大きくなりました。

和硯は中国硯の技術を基盤としつつも、日本人の美意識や書風に合うように変化を遂げ、繊細な彫刻や優雅な曲線を持つデザインが好まれそういった硯は買取相場も期待できます。

2. 主な産地とその特徴

中国硯の代表的産地

-

端渓硯(広東省)

中国を代表する名硯。硬質で墨おりが良く、美しい石紋(氷紋・魚脳凍など)が特徴。紫端、緑端などの種類がある。 -

歙州硯(安徽省)

黒く輝く地肌が特徴で、唐代から愛される伝統の硯。硬すぎず、柔らかすぎずの墨おりの良さが評価される。 -

澄泥硯(山西省など)

石ではなく澄んだ泥を焼き固めて作られる珍しい硯。細かな粒子で墨ののびが良く、宋代には高級品とされた。 -

洮河緑石硯(甘粛省)

鮮やかな緑色が特徴。比較的近年になって注目され始めた銘硯。

和硯の代表的産地

-

赤間硯(山口県下関市)

滑らかな磨墨面が特徴。江戸時代には毛利家御用達の硯として名高く、多くの名工を輩出。 -

那智黒硯(和歌山県那智勝浦町)

黒光りする地肌と高い硬度が特徴。現代でも実用性、買取相場が高く、書道家に人気。 -

雨畑硯(山梨県早川町)

滑らかで墨の発色が良く、彫刻を施した美術硯も多い。 -

雄勝硯(宮城県石巻市)

耐久性が高く、筆の運びも滑らか。東北地方を代表する和硯。

3. 石材・素材の違い

中国硯は主に天然の頁岩(けつがん)や泥岩を使用し、きめの細かさや石紋の美しさが重要視されます。特に端渓硯に見られる「魚脳凍」「氷裂紋」などは、観賞価値が高く、収集家に人気があります。

一方、和硯では那智黒石や雨畑石など、国内で採掘される黒系統の堅い石が主に使用されます。日本の硯はやや硬めの石が多く、筆を選ばずに安定した墨おりを実現する実用性に重点が置かれています。

4. 形状と意匠の違い

中国硯の形状と意匠

中国硯は基本的に方形(四角)や円形、八角形などの対称形が多く、墨池(墨を溜める部分)が深めに作られているのが特徴です。表面には龍、鳳凰、雲、山水、詩文など、縁起の良いモチーフが彫刻され、特に清代以降の彫硯(ちょうけん)は非常に装飾的で、芸術作品としての性格が強くなっています。

また、銘文や書画が彫られた「文房珍品」としての価値を持つものも多く、美術館級の逸品も少なくありません。

和硯の形状と意匠

和硯は楕円形や船型、自然石風の形状など、比較的自由な形が多く見られます。日本人の「余白の美」「自然との調和」といった美意識を反映しており、装飾は控えめで、石の質感や彫刻の繊細さで勝負する傾向があります。

彫刻があるものでも、花鳥風月や家紋、禅語など、静謐で品のある意匠が多く、書道と共に使われる「道具」としての実用性と精神性が重視されます。

5. 書道文化との関わり方の違い

中国では書道そのものが学問・政治・芸術の根幹とされていたため、硯も知識人の象徴として格式の高い存在でした。そのため、文人趣味が強く反映された硯が多く見られます。

一方、日本では武士階級や寺院、庶民に至るまで幅広く書道が浸透していたため、硯も階層に応じて実用品から芸術品まで多様に発展しました。とりわけ江戸時代以降、庶民文化の中で育まれた和硯には、親しみやすさと職人技の繊細さが見られます。

6. 現代における評価と市場価値と買取相場

現代において、中国硯はとりわけ古硯(唐・宋・明・清など)に高い美術的価値が認められ、オークションや美術市場でも高額で取引されるケースが多くあります。希少石や著名工匠による作品には、数百万円〜数千万円の値がつくこともあります。

一方、和硯も近年、書道家やコレクターから再評価されており、特に赤間硯や那智黒硯の名品は市場でも高い人気があります。職人の名がある作品や、共箱・銘入り・未使用品などは数万円〜数十万円以上の高額買取が期待されます。

まとめ:和硯と中国硯の違いとは?

| 項目 | 和硯 | 中国硯 |

|---|---|---|

| 歴史 | 奈良時代以降、日本独自に発展 | 漢代から続く悠久の伝統 |

| 主な産地 | 赤間、那智黒、雨畑、雄勝など | 端渓、歙州、澄泥、洮河など |

| 素材 | 国内産の黒系堅石が中心 | 頁岩・泥岩・陶土など多彩 |

| 形状 | 自然形・楕円・変形 | 四角・円・八角などの対称形 |

| 彫刻 | 控えめで繊細 | 装飾的で豪華、詩文彫刻も多い |

| 書風 | 実用性重視、書道文化に密着 | 芸術・知識人文化と融合 |

| 評価 | 書道家・コレクターに人気 | 美術品・収集品として高額 |

以上が、和硯と中国硯の主な違いになります。それぞれの硯には、国や文化の違いを超えて、独自の美意識と職人技が宿っています。書道具としての実用性に加え、美術品・骨董品としての価値も非常に高く、所有する硯の評価を知ることは、文化財の継承にもつながる大切な行為といえるでしょう。

ご希望であれば、それぞれの産地ごとの評価や売却ポイントについても、さらに詳しくご案内いたします。お気軽にお申しつけください。

和硯・中国硯の文房四宝としての価値

硯(すずり)は、筆・墨・硯・紙のいわゆる「文房四宝(ぶんぼうしほう)」のひとつとして、古来より東アジアの書文化において欠かせない存在でした。筆で文字を書くために墨を磨る器である硯は、単なる道具としての機能にとどまらず、工芸品・美術品・さらには精神文化の象徴として深い意味を持っております。特に日本の「和硯」と中国の「唐硯(中国硯)」には、それぞれ異なる文化的背景と美意識が込められており、書道家や文人、収集家にとって特別な存在となってきました。

本稿では、和硯と中国硯を比較しながら、それぞれが文房四宝として持つ歴史的・文化的・芸術的価値について詳述いたします。

一、文房四宝とは何か

文房四宝とは、筆・墨・硯・紙の四つの書道具を指す言葉であり、中国において古くから文人や学者の必需品とされてきました。この四つの道具は、単なる実用品ではなく、知性・教養・趣味・人格を示す象徴として扱われており、それぞれに精緻な技術と芸術性が注がれています。

中でも「硯」は、墨を磨るための器であると同時に、「道具の中の道具」として最も尊ばれてきた存在です。石材の種類や彫刻の技術、形状、手触り、墨のおり具合など、使用者の書に直結する重要な要素を担っております。

二、中国硯の文房四宝としての価値

中国では、文房四宝の文化が唐代から宋・元・明・清へと受け継がれ、特に硯は芸術品・宝物として高く評価されてきました。以下に中国硯の特徴とその価値を説明します。

1. 歴史的背景

中国の硯文化は紀元前の漢代にはすでに始まっており、特に唐代に入ると「端渓硯(たんけいけん)」や「歙州硯(きゅうしゅうけん)」など名硯の産地が確立しました。宋代には書道文化の隆盛とともに、硯の形状や彫刻にも美術的な意識が加わり、名工による装飾的な硯が盛んに作られるようになります。

中国の皇帝たちは硯を愛蔵し、文人たちは硯に詩を捧げ、収集家は希少な硯を宝物として収集しました。中でも「四大名硯」とされる端渓・歙州・洮河・澄泥は、中国硯の最高峰として今なお高く評価されています。

2. 中国硯の美術的価値

中国硯の特徴は、石材の質の高さに加え、芸術性の高い彫刻や形状の豊かさにあります。龍や鳳凰、山水、牡丹など、縁起物の彫刻が施されることも多く、単なる道具ではなく、美術工芸品としての価値を有しております。

特に端渓硯は、「目(模様)がよく、墨おりがよい」とされ、文人墨客の間で絶大な人気を博しました。古硯と呼ばれる数百年前の硯は、書道家だけでなく骨董収集家や美術館でも貴重な資料・展示品として扱われております。

3. 鑑賞と収集の対象としての価値

中国では「硯は用いて楽しみ、眺めて悦ぶもの」とされ、機能美と審美性の両方を兼ね備えた存在です。とくに古代の文人たちは、優れた硯を手に入れることを一つの教養と捉え、名硯の産地や職人の銘にこだわることが通とされました。現代においても、中国硯は投資対象や相続資産として高く評価されています。

三、和硯の文房四宝としての価値

日本においては、平安時代以降、漢字文化とともに中国硯が伝来し、それをもとに独自の硯文化が育まれました。和硯は日本の自然素材を用いて製作されたもので、時代とともに洗練された感性が反映されています。

1. 日本の硯産地と石材

日本にはいくつかの名硯産地が存在し、それぞれの土地で採れる石を使って作られた和硯には、地域ごとの個性があります。代表的な和硯の産地としては以下のようなものがあります。

-

赤間硯(山口県):石質が柔らかく墨がよくおりる。赤味のある石が特徴。

-

雄勝硯(宮城県):硬質で艶があり、黒く重厚な印象。

-

雨畑硯(山梨県):滑らかで粘りのある石質。名工による彫刻も多い。

-

那智黒硯(和歌山県):光沢と深みのある黒色が特徴。実用品としても人気。

これらの和硯は、書道具としての機能に加えて、用の美(ようのび)を備えており、日本人の繊細な美意識を象徴する工芸品として高く評価されています。

2. 和硯の美意識と工芸性

和硯は中国硯に比べると装飾が控えめで、実用性や静謐さを重視する傾向があります。表面に大胆な彫刻を施すことは少なく、素材そのものの美しさや、削り出しの技術、手に馴染む形状などが重要視されます。

また、和硯は書道家だけでなく、茶人や文人たちにも愛用され、書斎に飾られる「文人趣味」の代表的な道具とされてきました。

3. 鑑賞・文化財としての価値

和硯には、時代を経て作られた「古硯(こけん)」と呼ばれる硯もあり、江戸時代や明治期の作硯家による名品は、美術品として非常に高い価値を持ちます。銘入りの和硯や、由緒ある硯箱に納められた硯は、骨董品市場でも人気があります。

また、近年では地方の伝統工芸として再評価され、重要無形文化財に指定された産地や職人も存在しており、文化的な資産として保存・継承されています。

四、現代における文房四宝としての硯の役割と価値

現代においては、筆記具の多様化により、日常的に硯を使用する人は少なくなっておりますが、それでもなお、書道家・茶道家・工芸愛好家の間では、文房四宝としての価値は色あせておりません。

-

実用品としての機能美:硯は現在でも墨を磨るという用途で使われており、優れた硯ほど墨の粒子が均一に整い、筆運びに滑らかさが加わります。

-

工芸品・美術品としての価値:素材の希少性、手作りの技術、由緒や銘によって、鑑賞対象としての魅力があります。

-

精神性の象徴:静かに墨を磨り、心を整えて書に向かうという所作自体が、現代人にとっても貴重な時間となっています。

-

投資・相続資産としての価値:名硯や名品は価格が安定しており、海外でも評価が高いため、資産価値としても見逃せません。

おわりに

和硯・中国硯は、文房四宝の中でもとりわけ深い歴史と精神性を備えた道具であり、文化の象徴、知の象徴として人々に愛されてきました。それぞれの硯には、時代の美意識、使用者の哲学、職人の技が凝縮されており、単なる筆記具にとどまらない「美と機能の融合体」と言えるでしょう。

和硯は日本人の繊細で簡素な美意識を表し、中国硯は豊かな装飾と歴史の重みを体現しています。どちらも、文房具の域を超えた美術工芸品としての魅力を備えており、今後も書文化や骨董美術の中で大切に扱われていくことでしょう。

和硯・中国硯を高く売るためのポイント

硯(すずり)は、書道の世界では筆・墨・紙と並ぶ「文房四宝」の一つとして、古来より重要視されてきた道具です。近年では、書道人口の減少や遺品整理、蔵の整理などをきっかけに、市場に出回る硯が増えてきました。しかしながら、硯は一見すると同じように見えるものでも、その素材・産地・時代・作家・状態などによって買取価格は大きく異なります。

本稿では、和硯(日本の硯)および中国硯(中国の硯)を高く売るための具体的なポイントを、買取に詳しい視点から詳述いたします。

第1章:硯の価値を決める主要な要素

1-1. 産地(銘硯・名石)

硯の買取相場に最も大きく影響するのが、どこの石を使用して作られたか(産地)です。名産地の石から作られた硯は、書き味が良いだけでなく、石自体の希少性や芸術的価値から、高額で取引される傾向があります。

和硯の主な高級産地

-

赤間硯(山口県):毛利家の御用硯。滑らかな磨墨面と彫刻の美しさが特徴。

-

那智黒硯(和歌山県):黒く艶のある石肌。墨おりが良く、実用性が高い。

-

雨畑硯(山梨県):きめ細かく、色味の美しい石が特徴。買取相場の中でも高級硯の代表格。

-

雄勝硯(宮城県):非常に硬くて耐久性が高い。

中国硯の主な高級産地

-

端渓硯(広東省):最高級とされる中国硯。特に「老坑」や「緑端」は極めて高価。

-

歙州硯(安徽省):墨おりが滑らかで、文人たちに愛された硯。

-

洮河緑石硯(甘粛省):深緑色の美しい石。近年買取相場の評価が高まっている。

-

澄泥硯(山西省):石ではなく泥を焼いて作る希少な硯。

銘石の名称があるものや、銘入り・共箱付きのものは査定で大きく加点されます。

1-2. 時代(古硯・現代硯)

硯の製作時期も価値に大きく関係します。とくに中国硯では、唐・宋・明・清といった王朝時代に作られた「古硯」は、書道道具としてだけでなく、美術品・骨董品としての評価が非常に高いです。

和硯の場合も、江戸時代以前の古硯や明治〜昭和初期にかけての名工による作品などは、特に高価買取が期待されます。現代の硯でも、著名作家による作品や未使用品は高評価となります。

1-3. 作家・名工による作品か

硯は職人の手によって一つひとつ作られる工芸品です。したがって、名工・著名作家による作品であれば、それだけで高額査定の対象となります。

和硯の名工例

-

藤本能道(赤間硯)

-

向井一壽(那智黒硯)

-

石川芳文(雨畑硯)

中国硯の名工例

-

呉昌碩(清末民初)

-

趙之謙(清末)

-

近代では郭沫若の愛蔵品なども高く評価されます。

サインや銘(刻字)、付属の証明書、鑑定書などがある場合は、必ず保管しておきましょう。

1-4. 保存状態・使用状態

保存状態が良好であることは、高価買取の大前提です。以下の点がチェックされます。

-

墨だまり(墨池)の傷やヒビ割れ

-

水分によるカビ・変色

-

彫刻部分の摩耗

-

箱の有無や状態(共箱・桐箱など)

特に美術硯や観賞硯の場合は、未使用であればさらに評価が高まります。

第2章:高く売るための実践的なテクニック

2-1. 共箱や付属品を揃える

硯の共箱(作家名入りの専用箱)や外箱、布、証明書などの付属品は、商品の信頼性を高める重要な要素です。査定時の評価が大きく上がることがありますので、できる限り一緒に提出しましょう。

また、古い硯であっても、由緒書や出自がわかる文書などがあれば大きなプラスになります。

2-2. 使用せずに保管しておく

特に収集目的で保有している美術硯については、未使用・新品同様の状態を保っておくことが理想的です。墨をすってしまうと磨墨面に傷や摩耗が生じ、コレクター向け商品としての価値が下がる場合があります。

2-3. 市場価値を把握する

事前に同じ産地・作家・状態の硯がどの程度の価格で取引されているのかを調べておくと、買取査定の参考になります。以下の方法が有効です。

-

ヤフオク、メルカリなどのオークションサイトの落札履歴を見る

-

骨董品・書道具専門の古美術商の価格表を確認する

-

書道具オークションカタログ(国内外)を閲覧する

2-4. 複数の業者に査定を依頼する

買取金額は業者ごとに買取相場の差があります。特に硯のように専門知識を要する道具は、硯や書道具に詳しい専門業者に査定を依頼することが必須です。骨董品全般を扱うリサイクルショップや古道具屋では、正当な評価がされない場合もあります。

可能であれば、2〜3社以上の見積もりを取って比較検討しましょう。

2-5. 書道具一式として売る

硯単体で売るよりも、筆・墨・紙・水滴・硯箱などとセットで売ることで全体の価値が高まるケースがあります。特に、書家が使用していた一式や、茶道具と同様に「道具の取り合わせ」が見事な場合、コレクターからの関心も高くなります。

第3章:売却先の選定と注意点

3-1. 専門業者に依頼するメリット

-

適正な鑑定と市場価格、買取相場に基づいた査定が期待できる

-

作家や産地に関する詳細な知識を有している

-

古い硯や珍品の真贋判定が可能

-

高額買取の実績がある業者ではオークションへの出品代行も可

書道具専門の業者、あるいは古硯や文房四宝の扱いに長けた骨董商が理想です。

3-2. オークションや委託販売の活用

とくに価値の高い中国古硯などは、**国内外のオークション(例:サザビーズ、クリスティーズ、しんわオークションなど)**に出品することで、コレクター間で高値がつく可能性があります。

-

委託販売は時間はかかりますが、買取よりも高額になる可能性がある

-

落札手数料や輸送費の確認が必要

3-3. メルカリやヤフオクでの個人販売

自身で販売することで中間マージンを省き、高く売れる可能性はあります。ただし、

-

商品説明や写真に専門知識が求められる

-

偽物・模倣品との区別がつかない場合トラブルの原因になる

-

相場より安く売ってしまうリスクがある

ため、知識と経験がない方にはあまりおすすめできません。

第4章:高価買取につながるまとめ

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 産地 | 名産地(端渓、赤間、那智黒など)の石材使用が高評価 |

| 作家 | 有名作家・名工による作品はプレミアがつく |

| 時代 | 古硯や明治・大正期の硯は高額になる |

| 状態 | 未使用、美品、彫刻の摩耗なしが理想 |

| 付属品 | 共箱・鑑定書・由緒書などがあると有利 |

| 業者選び | 専門知識のある業者や書道具専門買取が理想 |

| 売却方法 | オークションやセット販売も視野に入れる |

結びに

和硯も中国硯も、単なる文房具にとどまらず、美術品・文化財としての価値を持つ逸品が数多く存在します。それゆえに、「どこに売るか」「どう売るか」によって、得られる価格には大きな差が生じます。大切なのは、その硯が持つ歴史的背景や美術的価値を正当に評価してくれる相手に託すことです。

ご自宅に眠る硯に、思いがけない価値が秘められていることも珍しくありません。もし売却をお考えであれば、まずは専門業者による無料査定を受け、最適な売却方法をご検討されることをおすすめいたします。

硯の高価買取なら書道具買取専門すみのあとへ

書道具買取専門すみのあとでは全国出張買取、鑑定、査定はもちろん宅配買取や店頭買取も受け付けております。

宅配買取の場合、着払いで送っていただいてかまいませんが、送られる前に必ずお電話にて宅配買取を希望される旨をお伝えください。

お品物が届きましたら、一つ一つ丁寧に査定して金額をお知らせいたします。

査定金額にご納得いただければ、ご指定いただいた銀行口座にお振込みさせていただきます。

店頭買い取り(JR有楽町駅から徒歩5分)は予約制になりますのでお越しになる前にお電話を頂ければと思います。

リサイクルショップに売る前、処分される前にご自宅に眠っている価値のわからない硯、墨、筆、印材、和紙、唐紙、掛け軸、拓本、書道作品、硯箱、水滴、筆架などの書道具がありましたらお電話でもメール、ラインでもお気軽にご相談ください。

また遺品整理、生前整理、お引越し、蔵の整理なども行っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。

店舗 書道具買取専門「すみのあと」

電話 0120-410-314

住所 東京都中央区銀座1-5-7 アネックス福神ビル6F

営業時間 11時~16時

電話受付時間 9時~20時(営業時間と電話受付時間は異なりますのでお気を付けくだ

さい。

書道文化を未来へつなぐ架け橋として、大切な書道具ひとつひとつを丁寧に査定しております。書道具すみのあとは、近年、母体がリサイクルショップである骨董品買取業者も多くいる中、1985年創業から40年以上書道具・骨董品の買取・販売を行う古美術商です。作品の背景や、現在の価値なども含めて、丁寧にご説明し、ご納得いただけるような買取金額を提示させていただいております。

東京美術倶楽部 桃李会 集芳会 桃椀会 所属

丹下 健(Tange Ken)